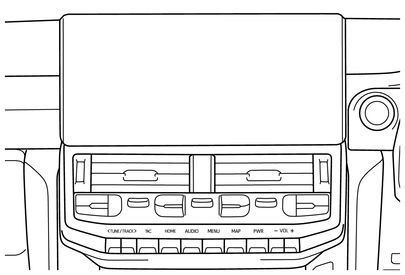

操作画面を表示するには、次の操作を行います。

オーディオコントロールスイッチから表示する

“AUDIO”スイッチを押す。

メニュー画面から表示する

“MENU”スイッチを押し、“オーディオ”または、“TV”を選択。

操作画面を表示するには、次の操作を行います。

オーディオコントロールスイッチから表示する

“AUDIO”スイッチを押す。

メニュー画面から表示する

“MENU”スイッチを押し、“オーディオ”または、“TV”を選択。

ラジオ(→ラジオを操作する)

CD(→CD を操作する)

BD/DVD(→BD/DVD を操作する)

SD /サウンドライブラリ(→SD/サウンドライブラリを操作する)

地上デジタルテレビ(→地上デジタルテレビを視聴する)

USB メモリー(→USB メモリーを操作する)

iPod/iPhone(Apple CarPlay)(→iPod/iPhone(Apple CarPlay)を操作する)

Android Auto(→Android Auto を操作する)

Bluetooth オーディオ(→Bluetooth オーディオを操作する)

Miracast®(→Miracast® を操作する)

SmartDeviceLink™ Apps(→SmartDeviceLink™ Apps)

オーディオ設定(→オーディオの設定をする)

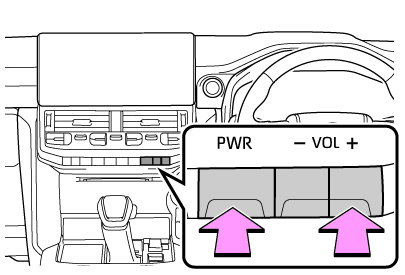

エンジンスイッチがACC、またはONのときに使用できます。

“PWR”スイッチ:押すごとにオーディオのONとOFFが切り替わります。

“VOL”スイッチ:“+”または“-”スイッチを押すと音量が切り替わります。

安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

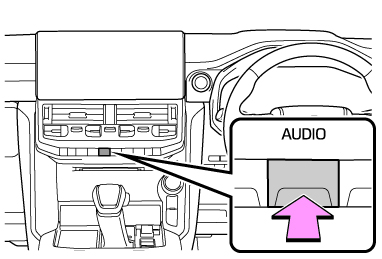

オーディオソース選択画面からソースを選択します。

オーディオ操作画面が表示されます。

オーディオ操作画面表示中に“AUDIO” スイッチを押すと、オーディオソース選択画面が表示されます。

スイッチ | 内容 |

|---|---|

“AM” | AM ラジオを受信する。 |

“FM” | FM ラジオを受信する。 |

“交通情報” | 交通情報を受信する。 |

“DISC” | CD、DVD またはBlu-ray™ディスクを再生する。 |

“サウンドライブラリ” | 本機でCD からSD メモリーカードに録音した音楽ファイルを再生する。 |

“SD” | パソコンなどでSD メモリーカードに記録した音楽ファイルや動画ファイルを再生する。 |

“USB” | USB メモリーに記録した音楽ファイルや動画ファイルを再生する。 |

“iPod” | iPod/iPhone の音楽ファイルを再生する。 |

“Android Auto” | Android デバイスの音楽ファイルを再生する。 |

“Bluetooth” | Bluetooth オーディオを再生する。 |

“Miracast™” | スマートフォンの画面を表示する。 |

“TV” | 地上デジタルテレビを受信する。 |

“Rear” | リヤシートエンターテインメントシステムを操作する。 |

“SmartDeviceLink ™”/“Apps” (アプリ名称) | アプリを利用して音楽を再生する。 |

グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

次のようなときは、スイッチを操作しても選択することができません。

ディスクが挿入されていないとき(DISCモード)

再生するデータのない(録音されていない)とき(サウンドライブラリモード)

SD メモリーカードが挿入されていないとき(サウンドライブラリ、SD モード)

USB端子に機器が接続されていないとき(USB/iPodモード)

“DISC”スイッチは、挿入したディスクの種別によって“CD”、“DVD”、“BD”に表示が変わります。

接続した機器に名称が登録されている場合は、その名称でスイッチが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、オーディオのスピーカーからノイズ(雑音)が聞こえることがありますが、故障ではありません。

Apple CarPlay / Android Auto 接続中、以下の機能がApple CarPlay / AndroidAuto 側の同様の機能に置き換えられるか、利用できなくなります。

Bluetooth オーディオ

SmartDeviceLink™ Apps

または

または  を選択して、スイッチを移動させる。

を選択して、スイッチを移動させる。

ページを切り替えるときは、 または

または  を選択します。

を選択します。

リヤクォーターガラスに埋め込まれています。

アンテナ入りガラス(室内側)の清掃は湿った布で線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでください。

リヤクォーターガラスのアンテナ線部に以下のものを貼りつけないでください。受信感度が低下したり、ノイズ(雑音)がはいるおそれがあります。

金属を含有するウインドウフィルム

その他の金属物(トヨタ純正品以外のアンテナなど)

フロントウインドウガラスおよびリヤクォーターガラスに埋め込まれています。

アンテナ入りガラス(室内側)の清掃は湿った布で線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでください。

フロントウインドウガラスおよびリヤクォーターガラスのアンテナ線部に以下のものを貼りつけないでください。受信感度が低下したり、ノイズ(雑音)がはいるおそれがあります。

金属を含有するウインドウフィルム

その他の金属物(トヨタ純正品以外のアンテナなど)

本機で使用できるメディアについては、「オーディオ&ビジュアルで使用できるメディア/データについて」(→オーディオ&ビジュアルで使用できるメディア/データについて)をご覧ください。

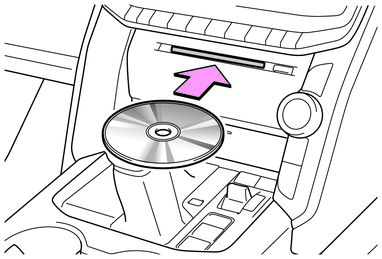

途中まで差し込むと自動的に引き込まれ、再生を開始します。

ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

を押す。

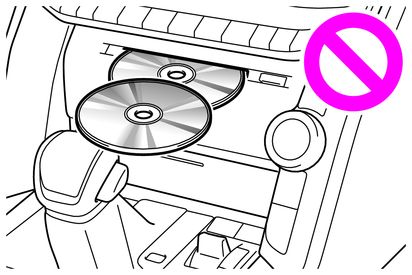

を押す。ディスクを挿入するときは、2 枚以上重ねて挿入しないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となります。

ディスク挿入口にディスク以外のものを入れないでください。故障の原因となります。

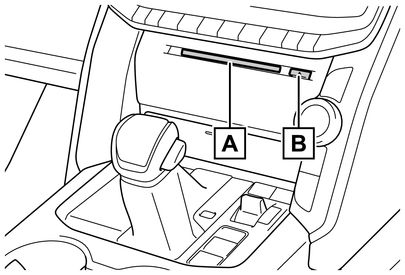

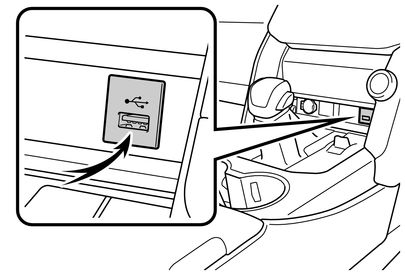

ポータブルオーディオなどの機器を接続して、車両のスピーカーで聞くことができます。

USB端子が接続できます。

USB端子、接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。

接続する機器の電源は、機器に付属のバッテリーなどを使用してください。車に装着されているアクセサリーソケットを使用すると、雑音が出ることがあります。(アクセサリーソケットについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)

接続する機器の形状によっては、周辺部品と干渉し、本体もしくは接続機器が破損する可能性がありますのでご注意ください。

USB 端子の差込口にiPod などのUSB 接続機器以外のものを入れないでください。故障の原因となります。

本機で使用できるSD メモリーカードについては、「オーディオ&ビジュアルで使用できるメディア/データについて」(→オーディオ&ビジュアルで使用できるメディア/データについて)をご覧ください。

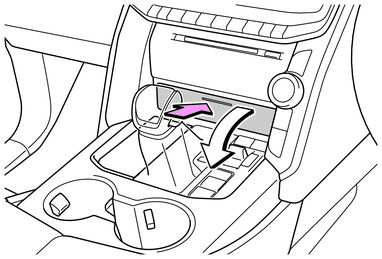

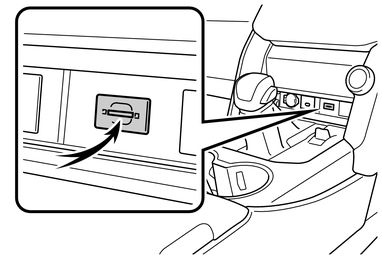

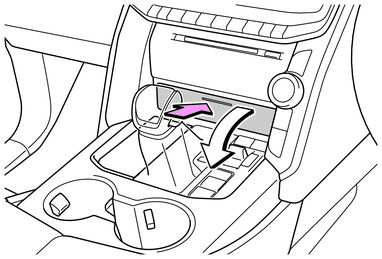

SD メモリーカードのロゴ面を上にして、挿入口にまっすぐ奥まで挿入します。

SD メモリーカードは、“カチッ”と音がするまで差し込んでください。奥のストッパーに突き当たると、それ以上は差し込めませんので、無理に力を加えないでください。

SD メモリーカードは小さな部品のため、飛び出しや落下による紛失にご注意ください。

挿入口にSD メモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因となります。

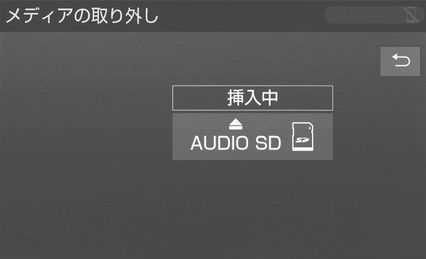

SD メモリーカードを取り出すときは、手順にそって操作を行ってください。パソコンでの読み込みができなくなる恐れがあります。

SD メモリーカードは、お子さまに触れられないようにご注意下さい。誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

安全上の配慮から車を完全に停止したときのみ、SD メモリーカードの挿入・取り出しを行うことができます。

SD メモリーカードは小さな部品のため、飛び出しや落下による紛失にご注意ください。

OFF のときは補正されません。

ASL はAutomatic Sound Levelizer の略です。

Treble/Mid/Bass スイッチについて

各オーディオソースごとに独立して調整することができます。

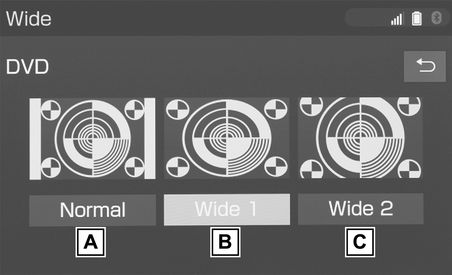

DVD などの映像は、通常の映像とワイド映像を切り替えることができます。

映像モード時のみスイッチが表示されます。

入力映像をよこ4:たて3(地上デジタルテレビは、よこ16:たて9)の割合で表示します。

Wide1(フル)

Wide1(フル)

画面いっぱいに表示します。

Wide2(ズーム)

Wide2(ズーム)

入力映像を上下左右方向に均等に拡大して表示します。

映像モードによって設定できるモードは異なります。

お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

DVDなどの映像は、コントラストや明るさなどを調整することができます。

映像モード時のみスイッチが表示されます。

映像モードによって設定できる項目は異なります。

パーキングブレーキがかかっていなくても、ブレーキホールドの作動中、またはクルーズコントロール機能による完全停車状態になっていれば動画を視聴できるように設定できます。

設定については、「オーディオの設定をする」(→オーディオの設定をする)をご覧ください。

音声操作システムを使ってオーディオを操作できます。

音声操作システムについては、「音声操作システム」(→音声操作システム)をご覧ください。